在一款游戏中,我们往往最先注意到的是画面与玩法,甚至连剧情都比音乐更容易被提起。但很多时候,真正让人心底一震、久久无法忘怀的,却往往是音乐背后那个“无形的声音”。如果说横尾太郎用怪诞的剧本塑造了《尼尔》系列的灵魂,那么赋予它情感温度的人,就是作曲家冈部启一。

不同于影视行业那些家喻户晓的配乐大师,游戏音乐作曲人往往更像是隐匿的影子。冈部启一就是其中的代表——他没有高调的个人姿态,却以低调、细腻的方式,把玩家卷入一个个情感漩涡之中。正是这种特质,让《尼尔》系列不仅仅是一段游戏旅程,更是一场音乐与叙事交织的体验。

从幕前到舞台

冈部启一(Keiichi Okabe)并非那种会站在镁光灯下自我表演的“作曲家明星”。他的成长更像传统工匠:学电琴、进公司做声效、在幕后一点一滴积累。毕业后他于 1994 年进入 Namco(后为 Bandai Namco)担任音效与配乐创作者,参与过早期的街机与格斗游戏音乐(如 Tekken 等项目)的制作。这个阶段让他熟悉了游戏制作的节奏与“为互动而作曲”的逻辑。

2001 年离开大公司、以自由身接单之后,冈部并没有马上成为聚光灯下的名人;相反,那段时间他更像是在打磨工具的匠人。2004 年他成立了音乐制作工作室 MONACA,把个人影响力转化为一个可以承接游戏、动画与影视配乐的创作平台。MONACA 之后也吸纳了不少同样来自游戏圈的创作者,形成一个既能承接大作也能做实验性配乐的团队。

MONACA(モナカ)公司主要是为游戏、电视动画、电视剧、电影提供主题曲和BGM

真正让他被更广泛认知的,是与游戏导演横尾太郎(Yoko Taro)的长期合作——从最早的 Drakengard 系列到 2010 年的《NieR》,再到 2017 年大获好评的《NieR: Automata》。在这些项目里,冈部并非单纯“交付配乐”,而是从策划早期就参与进来,音乐设计与世界观、剧情几乎同步成形;因此他的配乐常带有强烈的“叙事指向性”,能在没有文字的情况下传递角色的情绪与主题。MONACA 团队与歌手 Emi Evans 的合作,以及对“虚构语言/多语种人声”大量运用,也是这一创作模式的重要体现。

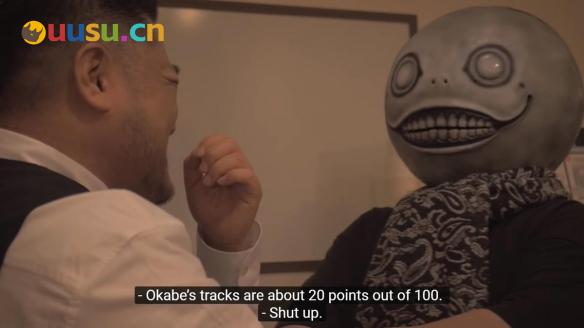

左:横尾太郎 / 右:冈部启一

随着《NieR: Automata》的成功,冈部与 MONACA 的名字从幕后慢慢走向台前:该作原声在商业与评论上都取得不俗表现(专辑登上 Oricon 榜单、并在 2017 年获得 The Game Awards 的“最佳配乐/原声”奖项),这也把“为游戏写歌”这件事,推到更显眼的位置——作曲人不再是匿名的幕后,而是让作品拥有标识性的“声音作者”。

但即便取得这些成绩,冈部谈及自己时仍保持低调:他在多个访谈中反复强调,自己并非孤军作战,音乐最终是团队(导演、歌手、音效、开发)共同写出来的“叙事元素”。他把注意力放在如何用声音放大情绪细节,用“人声当作音色”、用层叠的音轨去搭建氛围,而不是追求华丽的自我品牌。这种匠人的姿态,正是他能在商业与艺术之间游走、并把游戏音乐做成“可被记住的情感符号”的关键。

与横尾太郎的相遇

在游戏史上,导演与作曲家的搭档并不少见,但横尾太郎与冈部启一的关系,显然要更为紧密(值得一提的是,横尾和冈部是在同一所大学相识的,并且都在毕业后入职了Namco)。横尾以“怪诞、颠覆、直击人性的叙事”闻名,而冈部的音乐则像是这种叙事的“情绪翻译机”。虽然横尾太郎最先担任导演的作品是《龙背上的骑兵》,但冈部启一并非随系列诞生即加入;而是从2010年发售的《NieR》起。那时横尾太郎负责构建世界观和剧本,而冈部则承担了整部作品的音乐创作。

《尼尔:人工生命/完全形态》

冈部在创作时并不满足于“为场景配背景音乐”,他更倾向于让音乐先行,成为氛围的铺垫与情绪的引导。他曾提到,《尼尔》系列中的很多曲子并不是针对单一场景创作,而是从角色的心境、世界的设定出发,再与剧情结合——因此这些音乐听起来不像“伴奏”,而更像是独立的“叙事诗”。例如《NieR: Automata》中那首标志性的 “City Ruins”,就是在横尾描述“荒废却充满生命力的城市遗迹”后,由冈部用钢琴与轻声人声构建出一种“破败之美”的氛围。

尼尔:机械纪元——废墟都市

而横尾太郎对音乐的理解,也给了冈部极大的自由。他们在合作时常常把“音乐”当作游戏世界的一部分,而非附属品。横尾在多个访谈中曾提到,之所以与冈部的合作能够持续这么多年,是因为双方都认可音乐与叙事可以形成“平行的主线”,而不是简单的服务关系。正因如此,MONACA 的音乐常能独立于游戏之外获得认可,甚至举办音乐会、发行专辑。

音乐与剧情的呼应

早在2010年发售的《尼尔:人工生命》里,冈部启一和他的团队就确立了不同寻常的创作模式:音乐与剧情共同生长。通常,游戏音乐会在剧情和玩法确定后再来填充,但《尼尔:人工生命》反其道而行之。冈部在制作中提前创作了主题乐曲,而部分剧情和场景,反而是横尾太郎在听过音乐之后才进行的补充和调整。换句话说,故事与音乐在这里不是线性主次关系,而是一种互相塑造的“回声”。

更独特的是虚构语言的使用。横尾要求加入大量人声,但不希望用任何现实语言,以免割裂沉浸感。于是Emi Evans创作并演唱了一套“仿古语言”,融合拉丁语、凯尔特语、法语、日语等元素,营造出一种既熟悉又陌生的情绪质感。即便玩家听不懂歌词,也能直观感受到其中的悲伤、孤独和希望。这使音乐真正成为了剧情的另一层“文本”。

イニシエノウタ(远古之歌),歌词采用“伪古语言”,演唱者为Emi Evans(游戏里为双子),在剧情中,酒馆里的迪瓦菈和图书馆里的波波菈会在不同场景下演唱这首歌,成为贯穿玩家旅程的精神支点

在游戏中,音乐还承担了“情绪的动态线”。例如探索时的旋律会以轻声人声开场,进入战斗则自然过渡到更复杂的管弦伴奏,情绪随场景递进而逐层叠加。

在《龙背上的骑兵3》中,冈部启一在《尼尔:人工生命》中初步实践的“音乐叙事理念得到了进一步深化与升级。”在采访中冈部提到,在龙背3中他要表达的是“静止与运动”的对比感,希望音乐在冷与热、平静与激烈之间产生冲击式的切换。而不是简单延续尼尔的风格。冈部还体验到将音乐与游戏系统状态绑定带来的叙事力量。他指出游戏中的“Intoner模式”应由音乐同步反映,而非由画面自己撑起情绪。

《龙背上的骑兵3》(ドラッグ オン ドラグーン3)

而到了《尼尔:机械纪元》,音乐不仅是氛围的烘托,更像是与角色并行的另一条叙事线。冈部启一的创作常常从人物的命运出发,让旋律成为他们心境的映射。

比如9S与2B的羁绊,既是伙伴又被命运撕裂的关系,冈部没有选择直接渲染“悲伤”,而是通过极简的钢琴与人声来营造一种若即若离的孤独感。这种手法让玩家在剧情推进时,不是“看”到他们的痛苦,而是“听”到他们的孤独。音乐成为理解角色情绪的一种隐形语言。

而在游戏结局,《Weight of the World》则是冈部最具代表性的设计,该曲有三种不同语言的演唱方式,同时也有三种不同的风格。它并不只是单纯的片尾曲,而是一种玩家与角色共鸣的“仪式”。从独唱到合唱,声音逐渐层叠,最终打破第四面墙,将玩家纳入到这段叙事当中。音乐此刻不仅回应了角色的命运,也回应了玩家自身的坚持与选择。

尼尔机械纪元《Weight of the World》演唱会,该演唱分别使用日、英、人造语进行演绎

作曲人眼中的自己

外界常常把冈部启一与《尼尔:机械纪元》的音乐紧紧绑定,称他为“让尼尔被铭记的作曲人”。然而在他自己眼里,这个称呼既有些过誉,也带着偏差。

在接受媒体采访时,冈部多次强调自己不是“艺术家”,而是“游戏音乐作曲人”。这听上去像是谦辞,但从他一贯的态度来看,更像是自我定位。他认为自己只是按照已有的框架去创作,而不是像“艺术家”一样感受“内心的呼唤”去凭空创作,他所做的一切只是在回应外在要求,结合自身能力,设法将作品打造得更迷人。

这种“退后一步”的心态贯穿于他的创作观念中。他坦言自己并不是走在实验前沿的先锋派,也没有对电子音色或管弦配器抱着改造世界的野心。相反,他更依赖旋律本身的感染力,希望音乐是“能让人记住的”。而这一点,恰好和横尾太郎的阴郁叙事形成互补——游戏抛出存在主义的谜团,冈部的音乐则在另一端提供人类情感的抚慰。

有意思的是,哪怕《尼尔》系列的音乐在全球范围收获了极高评价,冈部本人也总是把功劳推回给作品本身。他说过,如果玩家在十年后仍能哼起某段旋律,那不是因为音乐多么伟大,而是因为他们记住了那个故事。音乐在他看来,只是帮助故事留痕的媒介。 或许正因为这种谦逊,冈部启一的音乐才显得格外真诚。他没有刻意去追逐“经典”地位,而是把自己藏在作品之后。

结尾

冈部启一的音乐,从来不是为了展示作曲家的才华,而是为了让故事和角色的情绪被更真切地听见。正因为他把自己摆在幕后,把旋律当作叙事的延伸,《尼尔:机械纪元》的世界才能在一首首乐曲中获得延展与重量。“根据一个世界或框架创作符合需求的音乐”。冈部启一始终怀着这样的理念,才使他的作品被玩家深深铭记。

暂无评论内容