深夜看罢《首尔之春》,恍惚间似有军靴踏过书房的木地板。这部以1979年韩国军事革命为底色的影片,既非简单的正邪对抗,亦非热血的英雄叙事,倒像一柄冰冷的手术刀,剖开了权力肌理中最隐秘的毛细血管。

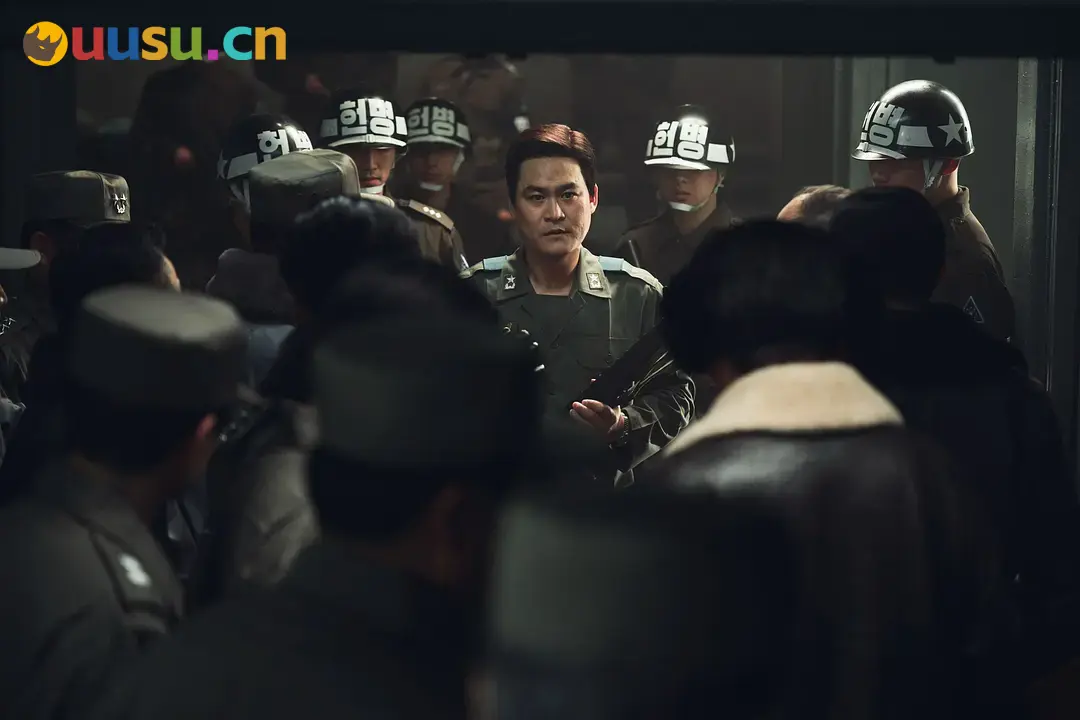

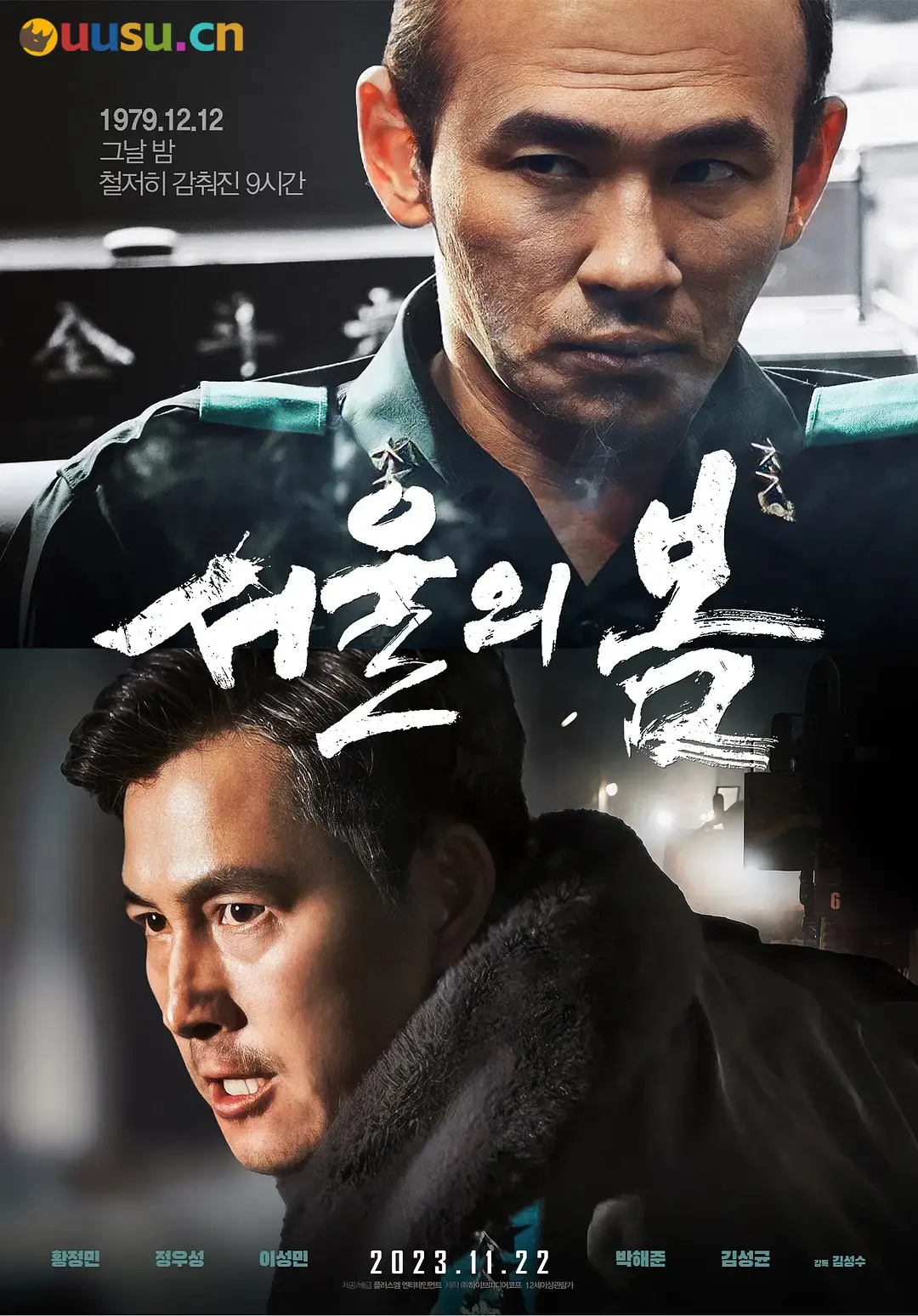

1979年的“双十二革命”是韩国历史的一页血色记忆,而《首尔之春》正是聚焦这场叛乱的政治惊悚片。由黄政民、郑雨盛、李圣旻等实力演员加盟,这部电影不仅再现了那段历史的权力纷争,更深刻揭示了理想主义的脆弱与权力运作的冷酷荒诞。

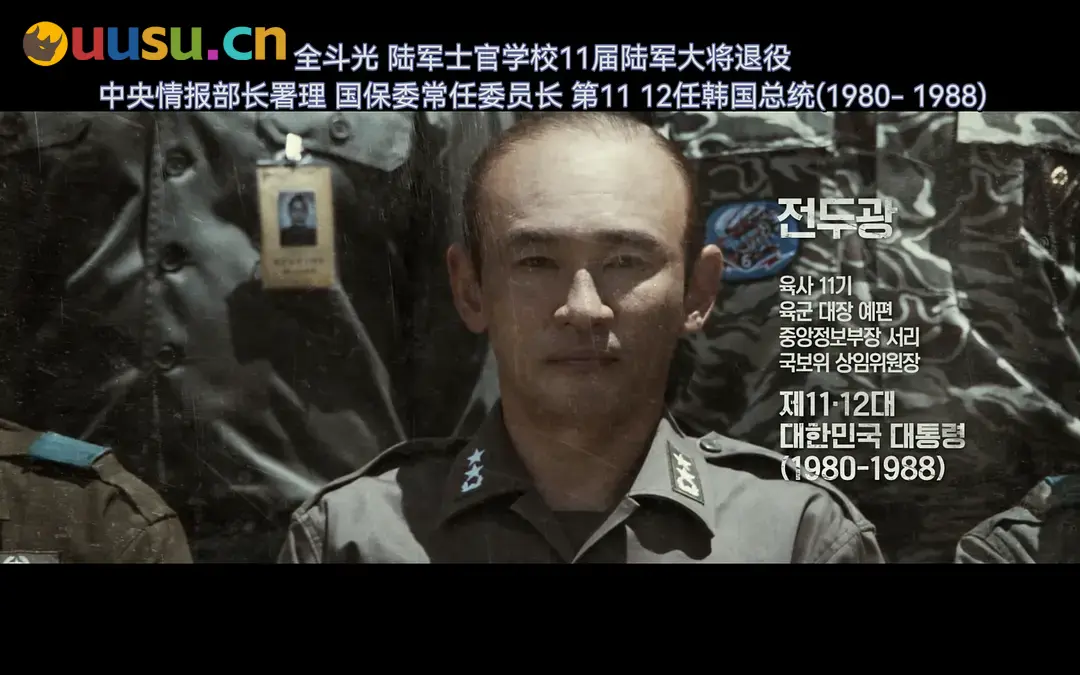

影片以全斗焕(角色以韩国前总统为原型)策划的革命为核心,强调他如何通过军队等级对国家权力进行颠覆。而作为对立面的戒严司令李泰信(原型为张泰玩)则孤身对抗,只为捍卫理想与秩序。这场正邪交锋并未简单地贴标签,而是用紧凑的叙事与冷峻的画面,刻画出那个时代的复杂人性与腐朽体制。

第一观感: 电影节奏非常紧凑,悬念层层推进,观影过程中像被一双无形的手死死攥着,压抑而充满张力。黄政民饰演的全斗焕既狡黠又令人不寒而栗,而郑雨盛将李泰信的失败塑造得令人痛心。虽然人物塑造略显单薄,但无损其商业性与思想性的双重优势。这是电影对权力运行与人性挣扎的一次冷峻审视,值得一看。

作品相关信息

黄政民(饰全斗焕): 韩国影坛的实力派之一,代表作《老手》《新世界》。他在片中通过细腻的表演诠释了全斗焕的复杂性,尤其他那冷峻的眼神和无形的威压感,勾勒出了这个角色的野心深不可测。

黄政民饰演的全斗焕,堪称东亚权谋文化的活体标本。这个角色令人脊背发凉之处,在于他完美践行了马基雅维利的箴言:"被人畏惧比受人爱戴安全得多。"

郑雨盛(饰李泰信): 他的硬汉形象总能带来视觉冲击,但这次在强硬中融入了理想主义者的悲凉与无助,使角色更加有深度。

郑雨盛塑造的李泰信将军,像极了唐吉诃德冲向风车的剪影。他的失败不是某个决策失误,而是整个民主转型期改革派困境的缩影:在密不透风的军事官僚体系中,清流注定被浊浪吞没。

李圣旻(饰卢泰愚): 戏份虽然不多,但他把卢泰愚在权力游戏中的摇摆和隐忍诠释得精准到位,让这个角色点睛了整个革命脉络。

影片风格偏冷峻,画面色调多为暗蓝和灰色,交织着压抑与权力的冷酷。看似有些《南山的部长们》的影子,但它更加注重动作戏份与内在冲突的融合。整体上是视觉与心理共同发力的佳作。

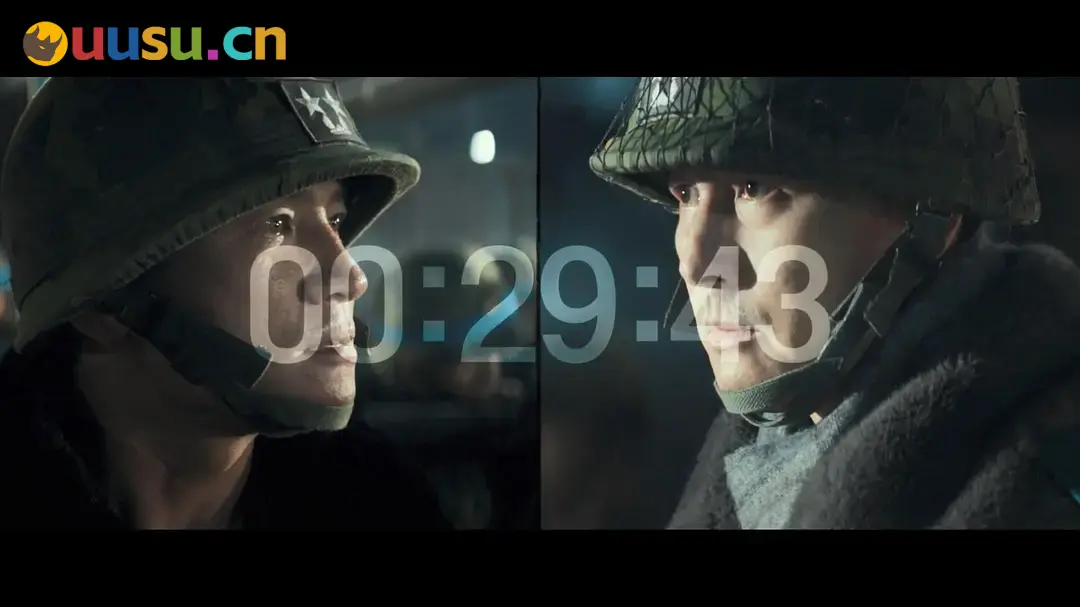

影片的导演未公开,但从叙事方式与镜头语言看,很有可能是《南山的部长们》团队的延续。导演善于通过分屏与快速剪辑制造悬念,掌控全局,极大地增强了戏剧张力。编剧为了让影片更具可看性,显然对历史做了一些简化,将复杂的人物动机和历史背景浓缩成了风格化的正邪对抗。

尽管如此,影片用鲜明的对比叩问了一个深刻问题:道德与权力在现实中如何共处?这种坚守主题的力量,让它不仅停留在表面的政治惊悚,而是具有强烈的思辨色彩。

《首尔之春》没有文字原著,却改编自真实历史事件“12·12军事革命”。1979年,韩国专制者朴正熙遇刺后,全斗焕领导军事集团发动革命,终结了短暂的民主窗口“首尔之春”,并开启了长达五年的军事专制统治。影片通过艺术手段再现了这一时期的紧张与混乱,同时试图剖析威权体制对人性和社会的束缚。

通过这一事件,影片进一步探讨了权力是否可以不择手段、正义是否能够与成功划等号这些尖锐命题。

影片的核心主题围绕“权力与道德的冲突”,用冷硬直白的视角揭示了革命背后的人性挣扎与制度的荒诞。全斗焕的胜利,不止是他权术精湛的结果,更暴露了当时体系的全面溃败,而李泰信的失败,则是一个体制内理想主义者绝望的注脚。

值得一提的是,影片不仅还原了这段历史的暴力本质,还通过角色间的对立与交织,探讨了“正义与成功”“权力逻辑与道德代价”等复杂议题。它对人性的洞悉并非以浪漫化的英雄叙事为主,而是深入到历史缝隙中,剖析出血淋淋的真实。

演员方面,黄政民与郑雨盛的表现称得上珠联璧合。黄政民赋予全斗焕这个人物强烈的压迫感和冷酷的掌控力,他的细节处理(如转头时隐含威压的眼神)让角色更具层次。郑雨盛则用内敛的表演,将李泰信尊重规则却怅然失败的悲剧感表达得淋漓尽致。他们在影片正邪对立的博弈中,为观众勾勒出了不容逃避的命题:当规则成为阻碍,理想主义者究竟如何面对体制性威权?

《首尔之春》的内核可以简化为一个大命题:权力的本质与代价。当制度成为荒诞和压迫的代言人时,个人如何在这种混乱的框架中扮演自己的角色?影片通过多条线索层层推进,用权谋运作与理想抗争交织出一首悲剧进行曲。

权力与人性的运作逻辑

影片塑造的全斗焕这一形象,堪称权力游戏的“教科书级”示例。他的“人格魅力”并非出于真实的领导力,而是精准操控人性弱点的结果。他的手段无非是两招:

恐惧驱动: 通过威胁揭发腐败使对手俯首称臣,这一动作让高层军官们即使有异心也只能保持沉默;

利益捆绑: 以晋升机会和权力收益为诱饵,让底层军官不得不依附其权威,用利益的逻辑转移道德反抗。

这种冷酷却又高效的“分赃政治”,刻画出了威权体制对人性的异化。导演在酒局中用全斗焕的“兄弟式姿态”映射这种动态——权力斗争从来没有情谊,有的只是猎人对猎物的豢养。

理想与现实的错位

与全斗焕的权术形成鲜明对比,李泰信几乎将“理想主义”的标签贴在了脸上。他的悲剧是一种“结构性困境”:

合法性陷阱: 作为临危受命的戒严司令,他缺乏政治资本,且过于迷信程序;

道德洁癖反噬: 拒绝妥协,让他无法团结更多摇摆力量;

体制束缚: 他希望通过常规操作方式解决非常规问题,最终以失败告终。

这些问题塑造了一位悲壮的英雄,让观众看到了理想主义在一个卑劣环境中的无力挣扎,也映射了作者对“弱势正义无法与霸权抗衡”的无奈反思。

军事专制的操作模式

影片通过对“一心会”(全斗焕的幕僚集团)的描绘,揭露了军事专制的组织性效率:

精英主义与垂直控制: 按军校期别分层,让指挥链异常紧凑;

单线传递信息: 战术消息严格保密,参与者只能看到局部任务;

意识灌输与盲目行动: 打着“抵御赤化”“救国维稳”的旗号掩盖实质,这种动员手段带来了惊人的执行力,却使人性完全蜕变为工具。

这些手段让军事得以在现代化背景下展现其致命的效率。这一描写充分体现出导演对威权体制阴暗面的深刻理解。

影片的多线叙事和细节上的扎实表现,让人领略到导演对权力系统的深邃洞察。例如,全斗焕策划的革命不仅是冰冷决策的体现,更反映了威权者如何操控人性完成集体性的堕落。而李泰信航行在规则与体制夹缝中的挣扎,传达了一种清晰又残酷的命题:在极端环境中,理想与秩序的坚守往往会因权力游戏的无序而彻底瓦解。

影片一改政治惊悚片常用的说教式叙事,而是用隐晦但深刻的手法,呈现出高度情感化的视觉体验:从全斗焕敢于撕破规则的“野蛮胜利”,到李泰信始终坚信规则会保护他的悲壮失败,两者彼此映射,构成了一种令人扼腕的对比。可以说,《首尔之春》并未试图用英雄主义安慰观众,而是挑战观众思考历史的冷酷真相与现实的矛盾痛点。

最终,影片超越了简单的好人与坏人之争,而以制度批判和人性剖析为核心,使观众意识到真正的问题往往是在制度里无法避免的那部分悖论。

与《南山的部长们》相比,同样聚焦韩国历史上的政治风云,但两者的重点各有出入。《南山的部长们》专注于朴正熙遇刺事件背景下的权力博弈,其节奏偏缓,注重心理战与团队内部微妙关系的刻画。而相比之下,《首尔之春》更注重军事行动与革命的外在冲突,节奏显著加快,动作场面更加强调戏剧化的呈现。同时,《首尔之春》在反思制度和个人道德这块的力度,也许更直接但稍显单薄。

如果说《纸牌屋》侧重通过复杂权谋关系讲述政治斗争的“高级玩家”操作,那么《首尔之春》则是带着残酷写实主义,深刻诠释了什么叫“掌控人性下的粗暴镇压”。《纸牌屋》的精妙在于以智商碾压构建的利益网络,而《首尔之春》通过暴力和权力的裸奔逻辑,无情展示了权谋背后潜藏的弱点。对比来看,一个更带有戏剧感,一个更趋向原始力量的释放。

相比诸如《建国大业》这样政治历史题材的国产片,《首尔之春》毫无保留地展露“权力的肮脏面”。国产同类作品往往避重就轻,倾向美化过程,忽视矛盾的真实性与复杂度。而《首尔之春》将镜头直指民主化道路上的血腥与荒诞,用更冷峻的语言提醒观众,任何历史进程都可能留下锥心的伤痕。

主观理解与观感延展

《首尔之春》不单纯讲“谁赢了、谁输了”的戏剧套路,而是在时代漩涡中挖掘个人的生存状态。这种作品让人难免想问:成功是否等价于正义?反思却是无解的矛盾。在权力的污泥里,怎么往前都注定会沾满灰尘,可也许正是这些有力的质问,才让影片充满令人畏惧却值得思考的张力。

后期制作

影片的服装与道具非常考究,尤其是对军装和会议场景的布置还原了上世纪70年代末韩国的时代感。而诸如酒局场面里导演设计对白、中西文化风格交杂的桌面摆设、甚至墙上“天下虽安、忘战必危”的中文标语,都细致传递着权力话语的隐喻和紧张气氛。

快速剪辑与沉浸式的手持镜头是影片的主打技法,尤其在革命爆发前后,分别从叛军与政府两条线多角度交错展现,让观众感受到了局势风云突变的群像式叙事。部分分屏镜头强化了冲突的迫近感,但不乏某些战斗场面调度上的复杂,使得观看时偶尔有点混乱。

影片配乐以低沉弦乐贯穿始终,时而点缀硬打击乐器,近景处则以长时间留白让紧张氛围逐级渲染。虽整体风格气质完整,但相比某些韩影经典之作(如《寄生虫》)的配乐,这里略显平实甚至有点暗淡,缺乏能给人记忆点的旋律。大环境音效上却做到了非常好的光影氛围配合,例如在军事围攻中枪声回荡与士兵喘息音频被处理得尤为真实。

全片视觉风格偏冷峻,暗调且带有强烈的压迫感。导演多次使用近景特写推至人物眼神交代情绪,尤其是全斗焕的“威权镜头”几乎每次都带着潜在压迫——镜头多从低俯角仰视,给角色注入某种“危险感”。而郑雨盛饰演的李泰信则常与背景融为一体,象征他的孤立无援。两种镜头交织,完成了对角色内外对比清晰刻画的补充。

尽管部分战斗场面略显匆忙和杂乱,但镜头设计在平静与混乱间的切换中,展现出导演竭力构建平行叙事与突发紧张感的尝试。这是值得肯定的,尽管稍许缺陷,但总体节奏依旧流畅。影片通过技术表达上配合故事情节需要,达到了应有的成熟度。

《首尔之春》是一部值得细细品味的政治惊悚片。从紧凑的节奏到复杂的角色塑造,影片用一种冷峻的手法直面“权力与道德”的命题冲突。

整部影片围绕一场革命的权力斗争展开,从全斗焕的掌控到李泰信的抗争,电影用真实历史与精妙构思交织,持续叩问观众:“什么才是正义,正义真的能战胜强权吗?”影片的答案没有明说,但黑白对立中的灰色纠缠,已足够让人深思。

当片尾字幕打出"全斗焕于1980年就任总统"时,书架上某本书的扉页仿佛自动翻开——权力游戏的终极法则,从来与道德无关,只关乎精确计算与暴力垄断。

此刻窗外晨曦微露,而电影中的首尔之春,永远凝固在那个血色弥漫的冬夜。

暂无评论内容